一、贵州水旅融合发展条件、做法以及成效

(一)融合的资源和基础条件优越

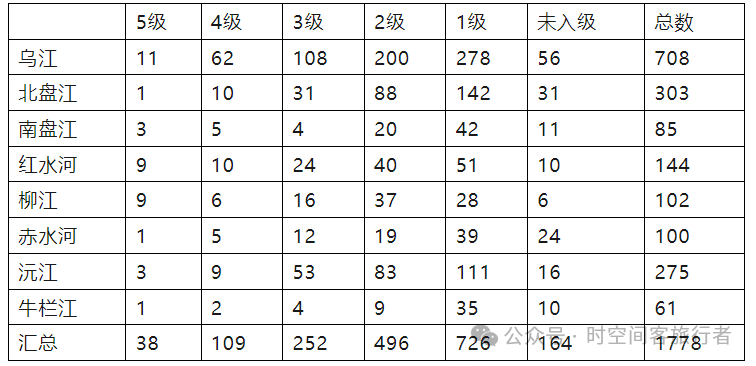

一是水利旅游资源丰富,数量众多。全省4697条大小河流,流域面积50平方公里以上的河流1059条,已探明地下暗河1097条,拥有小<二>型以上水库2634多座,大小水电站1500多座,1500多公里堤坝以及2363万亩灌区,不仅成为工农业的重要支撑,也培育形成了丰富多彩的旅游资源。2018年完成的全省旅游资源大普查数据显示,全省涉水旅游资源单体1778个,其中:5级资源38个、4级资源109个、3级资源252个、2级资源496个、1级资源726个(旅游资源单体是原国家旅游局发布的行业定义)。见表1。

表1 贵州水利旅游资源单体情况表

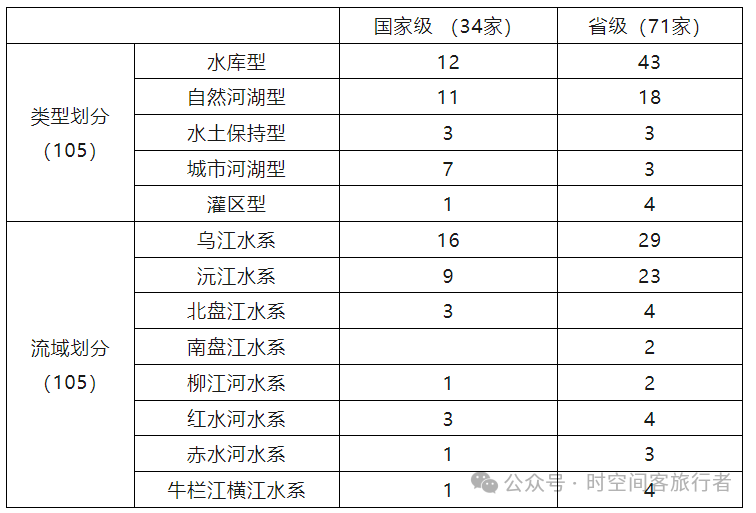

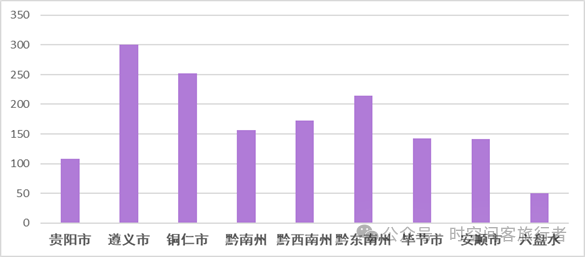

2018年完成的水利风景资源调查(水利风景资源是国家水利部发布的行业定义),全省共有1511处可开发建设的水利风景区,而且随着水利建设项目的不断增加,可开发利用的资源将会越来越多。截至目前,全省已创建水利风景区105家(见表2),其中,国家级水利风景区34家,省级水利风景区71家。主要分为:水库型、自然河湖型、水土保持型、城市河湖型、灌区型等类型。见图1和表2。

图1 贵州省各市(州)水利风景资源对比图

二是水景观丰富多样,为水旅融合提供丰富的特色。江河涛涛,井泉涓流,形形色色的江河湖库镶嵌穿流在镂空似的喀斯特大山深谷中,“一江一河一串城,一泉一井一村寨”展现了贵州人和水的相依格局,也孕育了丰富多彩的水风情。大多数河流上游河谷开阔,水量少,水流平缓;中游河谷束放相间,水流湍急,暴涨暴落;下游河谷深切狭窄,水量大,水利资源丰富。作为长江和珠江两大流域上游交错地带,水景壮观,岸线绵长,风景旖旎,如荔波漳江、赤水丹霞、威宁草海、黄果树瀑布、千里乌江等壮丽地标景观,适宜发展多种形态的山水旅游产品。发育于地表的石芽、竖井、洼地、峰林、峰丛、天生桥、岩溶湖、瀑布、跌水,与发育于地下的溶洞、暗河、暗湖、伏流等纵横叠置,形成了极富地域特色的自然“喀斯特山水大观园”。天下山水之秀聚于黔中,贵州是山的王国,水的世界,洞的博物馆,形成“山地水世界”的独特风貌。

三是水环境宜居宜游,为乡村度假奠定良好基础。大量的水利工程建设明显改善形成了区域小气候,提高了山地景观质量,优化山地生态环境,调节空气湿度和改善降水量等气候条件,为贵州建设国内一流健康度假目地地创造了良好条件。如龙里莲花水利风景区,通过生态河道治理,以水岸路堤景一体推进,整合资源建成龙门镇、龙里水乡等特色旅游项目,为开展滨河度假提供示范。

因地制宜推进农村供水工程建设,不断提高农村供水保障能力,为乡村旅游发展提供水保障,满足游客和村民对美好生活向往。通过实施农村水系连通及水美乡村建设工程,河道治理、生态清洁小流域建设为乡村旅游发展奠定基础。如龙里县龙里水乡水系连通工程和黔西县雨朵河水系连通工程的实施,为乡村旅游发展奠定基础。

大量水利工程建设造就了绿水青山的山水格局,创建了数量众多生态美、技术美、文化美、环境美、生活美的水工程,婀娜多姿的河湖岸线、巍峨震撼的工程景观和生态自然的水环境等等,为旅游产业化发展植入新动能,为发展乡村旅游促进乡村振兴提供扎实的物质基础。

(二)相关部门积极探索水旅融合的措施

2016年省水利厅与省旅发委签订《水旅融合发展合作备忘录》,提出“建设一个水利工程、美化一片周边环境、塑造一个精品旅游景区”的发展愿景。

2018年省水利厅组织编制完成《贵州省水利风景区建设发展规划》,2019年省水利厅与省文旅厅联合组织编制完成了《贵州省水利+旅游融合发展规划》,基本摸清全省水利旅游家底,提出了为山地公园省建设提供水利支撑的发展定位,提出了可供开发建设的1511家水利风景区资源点和空间布局。

2019年省旅游发展和改革领导小组出台《贵州省加快生态旅游发展实施方案》,提出发展水利旅游示范项目建设的工作安排。

2021年,由贵州省水利厅、省工信厅联合编制的《贵州省“十四五”水及水产业发展规划》,把水利旅游作为水产业发展的重要任务之一。

自2001年开始,省水利厅按照国家水利部的工作部署要求,持续推动国家级、省级水利风景区的创建,面向全省水利系统多次开展水利风景区建设发展的培训,多次安排各级水利系统人员参加水利部组织的相应培训学习,邀请水利部及兄弟省份领导专家到贵州交流指导。

(三)水旅融合初见成效

总体来看,水利工程由传统单一功能向综合性功能转变已成为历史必然,不仅满足防洪排涝、城乡供水、灌溉发电等基础需要,调节生态、美化环境、改善气候、发展旅游等功能越来越突显,成为人民群众喜爱的绿水青山,更是乡村发展致富的金山银山。除饮用水源地以外,促进水旅融合,发展水利旅游,利用水利工程、水域水体及岸线开展康养度假、运动休闲、游览观光、摄影采风、文化娱乐等活动,促进乡村产业发展、优化和保护乡村生态、推动乡村文明进步,将是我省旅游产业化、助推乡村振兴的重要阵地。

一是大批水利工程成为旅游发展的重要物质基础,为乡村振兴注入活力。上世纪80年代开始,水旅融合伴随着贵州旅游发展而萌发。早期的部份风景名胜区由水利部门率先组织开发(如龙宫景区、小七孔景区、杜鹃湖等),还有许许多多的乡村旅游依托河流或水库开发形成。如凯里巴拉河,自郎德到凯里,发展形成市民喜爱的岸线亲水休闲带,带动了沿线乡村发展;凤岗九龙湖,依托水利产权制度改革,探索建设美丽水库,形成公司牵头带动,村民参与的合作开发模式,已经形成乡村旅游热点,昔日的灌溉工程已发展形成水旅融合示范项目;长顺凤凰坝生态旅游区,利用母鸡坝水库(小三塘)周边土地种植高钙苹果和葡萄,并开展水库休闲、采摘和农家乐相结合,昔日的母鸡坝水库发展成为凤凰坝生态旅游区,形成水旅融合和农旅融合的热点示范旅游项目;长顺神泉谷景区,以长5公里的乌麻河为依托,以独特的潮井水景观为吸引物,借助自然河道景观、电站引水设施、沿线村庄及河谷生态环境,开展休闲旅游活动,形成了贵阳近郊网红打卡地,沿线村庄形成了火热的旅游村寨,成为旅游带动乡村致富的鲜活示范;镇远古城、思南古城等贵州一批沿江古城镇,由于千百年来地处水陆交通要道而发展成为今天的旅游名镇,依托城镇河道建设形成的水利风景区大大提高了旅游城镇品位;等等。还有许许多多的水利旅游项目,在相互学习借鉴中不断成长,已经形成了一系列水旅融合发展的贵州经验。

二是融合发展的趋势越来越明显,体制机制越来越成熟。越是靠近城镇,水旅融合的趋势越明显,成熟度越高。在贵阳、遵义、贵安新区等城市周边水利旅游已成为城市休闲胜地,几乎有水就有旅游,有水就有农家乐,河流水库成为乡村旅游的重要依托,成为乡村振兴的主战场。各市州中心城市周边、县城周边也呈现同样的乐观景象。全省105家水利风景区当中,水库型55家,如镇远舞阳湖、贞丰三岔河、长顺杜鹃湖及龙里县的龙里水乡等水利风景区等成为当地旅游名片,为推动当地发展作出了贡献;还有如惠水涟江、都匀剑江、铜仁碧江等一批城市河湖型水利风景区,成为城市靓丽的名片,为改善城市环境、提升城市景观、丰富城市文化娱乐提供了环境支撑。

为科学合理地保护与开发,多条流域相继出台保护措施,规范流域保护与开发。如《贵州省赤水流域保护条例》《黔南布依族苗族自治州剑江河流域保护条例》《黔南布依族苗族自治州涟江流域保护条例》等相继出台,为规范流域开发保驾护航。凤冈九龙水库通过水利产权制度改革,社会资本和村民进行全面合作,社会资本出资,村民有地出地,有房出房,全面参与景区开发建设,形成水利“三变改革”的成功典范。

三是水利旅游业态各有千秋。许多业态顺应市场需求应运而生,如垂钓、水面游览、岸线观光、水上运动、农家乐、摄影、研学、休闲度假等。总体上大资源基本没有开发,以小规模的乡村旅游为主,以本地市场为主。“双减”教育政策的出台,周末亲子游活动已越来越活跃,许多的返乡创业者选择利用本地河流、塘库发展乡村旅游,趋势越来越明显。

三、存在的主要矛盾和问题

(一)价值观层面:水利工程建设的基础价值与现实价值需求还不相适应

实施水旅融合把水利工程全面提升为水文化、水生活、水经济工程,融入乡村振兴,成为人水和谐的美丽河湖、幸福河湖,对传统水利建设的价值观念带来挑战。水利服务经济社会发展是全面的、系统性的,但国家对水利项目的立项建设是专项化的,工程建设的价值基础与现实价值需求还不相适应。解决工程性缺水,满足城乡供水和工农业生产需要,这是近年来我省水利建设的主要矛盾。但发挥其生态景观功能、气候调节功能、文化教育功能和旅游休闲功能等,服务生态文明建设的整体战略,满足山地公园省建设和乡村振兴对水旅融合的需要,依然是当前水利建设的主要矛盾。

长期以来,有些地方对水工程、水利风景区与旅游区的关系认识模糊,认为保护与开发利用是相矛盾的,束缚了水利现代化的发展,直接影响到水工程在经济社会发展中系统性作用,主要表现在以下几个方面:

一是传统水利工程初始功能定位局限,制约水工程的综合利用与发展。大多数认为水利工程只需要发挥好供水、灌溉、发电、防洪抗旱等基础功能就行了,项目建设管理仍局限在传统水工程的范围内,经济社会快速发展出现对水旅融合的需要成为职责的“盲区”。传统的水工程管理多以“看守”和“维护”为主导思想,经济社会发展对水工程多元化的需求,需要用开放的思维建设开放性水工程。

二是有的认为发展旅游与水资源保护是冲突的。实际上,5A级旅游景区黄果树、龙宫以及世界自然遗产地赤水、荔波漳江等著名旅游景区,大多区域处于水功能区的保护区范围内,通过旅游开发,不仅使水资源水环境得到更好的保护,还推动了旅游业的发展。绿水青山与金山银山的有机统一,需要从根本的价值观念上去改变。

(二)政策层面:客观需求与制度设计的矛盾依然突出

一是融合发展立项审批难。目前水利项目立项审批主要还是针对工农业生产用水和城乡生活用水为主要目的,除水源工程以外,许多具有较高旅游开发价值的水工程,由于没有水旅融合发展的政策依据,融合发展的项目难以审批立项。如一些以投融资方式建设的水工程(如备用水源工程),其主要功能还是“备用”。在项目立项建设时,可以在确保水源保护的前提下,增加水库综合利用功能,允许其在水库保护区外围区域(如下游),进行有限制条件的开发利用,在促进乡村振兴的同时,为工程运营拓展投资回收渠道,使工程尽可能地进入良性运行。由于没有政策依据,项目立项时,难以统筹考虑。

二是一些城市周边水源工程功能调整后如何科学利用有待科学研究。有的城市水源工程已经退出饮水功能,闲置的巨额资产如何利用有待科学研究。如贵阳阿哈水库,已经退出水源地,城市景观环境功能、气候调节功能、旅游休闲功能尤为突出,是体验爽爽贵阳的重要载体,是把贵阳建设成为高品位国际山水名城的重要依托,如何保护利用,值得科学研究。

三是一些灌溉工程功能调整具有政策瓶颈。随着城镇化、产业化步伐加快,一些城镇周边的水库原有灌溉功能不断弱化(如花溪杨眉水库、白云区沙田水库),其景观生态功能、文化娱乐功能、旅游休闲功能越来越突出。但如果要将这类水工程的功能向文化娱乐、旅游休闲功能转变,由于项目立项之初为灌溉功能,功能调整没有政策依据,导致一些水库闲置,形成资源资产浪费。

四是岸线保护利用如何与乡村高质量发展紧密结合,缺少更加科学的政策指导。我省大量的优质景观生态资源主要聚集在河湖(库)岸线,是发展乡村旅游的重要依托,主要以观光游览为主,大多是点散、规模小,而且季节性较强,对环境影响可控。岸线利用如何与乡村振兴相结合,既能搞好保护,又能发挥更大价值,如何做到放而不乱,控而不死,需要进行因地制宜的科学研究,目前尚缺少具有较强针对性的统筹兼顾的政策文件。

五是规划融合缺少统筹性政策文件。《贵州省全域山地旅游发展规划》提出的系列旅游发展重点区域和系列精品旅游线路,水利建设能否与之融合,能否兼顾旅游发展重点区域或精品旅游线路的需要,没有相应的政策指导。

(三)实施层面:融合发展没有形成制度力量,工作推进主要靠积极性和协调

一是编制完成的规划实施难。水旅融合虽然重要,但这项工作始终没有纳入任何一个部门的职责,始终处于跨多个部门的边沿性工作,虽然相关发展规划已经编制完成,规划实施需要多个部门协作,难以突破部门的政策壁垒和职责范围,工作推进靠积极性和领导协调,缺少一个由省委省政府层面统筹推进工作开展的实施意见。

二是成功经验难以形成制度力量,推广实施难。国家水利部推进水利风景区创建已经20余年,贵州目前已设立105家水利风景区,好的工作经验也不少,但由于并非各地非做不可的工作,推广实施较为困难。其次省水利厅开展了以“工程设施美、水质生态美、文化生活美”为发展理念的美丽水库试点建设,为水旅融合发展,促进乡村振兴做了有益的探索。如遵义凤冈县九龙水库、仁怀后村水库,结合生态修复建设美丽水库,凤岗九龙水库已经成为乡村旅游热点;结合河道水生态修复与治理,建设形成的都匀三江堰水库,已经成为调节城市生态水系、提升城市景观品质、优化城市生态环境的优秀水旅融合试点工程。这些成功的经验没有形成制度力量和有章可循的技术规范,在全省范围内依然难以推广。

三是部门合力没有形成。水利与旅游融合涉及部门多,难以确立责任主体,规划协调、产业融合和监管交叉等问题较为突出,需要从根本上解决多规划融合、多业融合和多管融合,一张蓝图管到底。

(四)技术层面:传统技术规范和行业标准很难满足融合发展需要

传统水利工程规划建设的技术规程主要以满足水利基础功能需要为主,适应生态文明建设、乡村振兴发展和旅游产业化要求的相关水利技术规范尚未修订,如水利建设中必要的便民公共设施、文化生活设施、环境教育设施、旅游服务设施等没有纳入水利工程规划设计规范当中。当建设好的水利工程需要拓展旅游等相关服务功能时,会出现一些不必要的重复建设和设施改造,产生不必要的浪费。

四、对策建议

(一)建议省委省政府研究出台相关政策

建议省委省政府研究出台《关于加快推动贵州水利+旅游融合发展助推乡村振兴的意见》,用政策凝聚共识,解决融合发展中的问题和矛盾,明确相关部门工作职责和协作机制;建议发改、财政部门从项目立项、资金整合等方面,针对乡村振兴的需要,提出融合的思路、重点任务、重点地区、重点项目;整合多部门项目资源,编制带资金、带项目、带政策的水旅融合发展规划,用政策聚集发展合力,开放水利与旅游融合发展,引导各级水投、社会资本参与规划的实施;构建省级统筹、市州主推、县乡落实、全民参与的联动机制;推动流域上下游、左右岸协调发展;涉及界河的各县之间紧密合作,建立共享机制,统一规划,协调发展。

(二)把水利+旅游融合发展纳入旅游产业化发展基金

把水利+旅游融合发展纳入旅游产业化的建设基金,推动要素跨界配置和产业有机融合,把适合开发利用的水利风景区、水利工程与乡村振兴项目作为要素融合的重要载体,创建一批水旅融合典型项目,形成示范带动效应。建议旅游产业化的政策适当向水利风景区、水利旅游项目倾斜,健全水利+旅游领域的观光游览、度假休闲、文化科教、运动探险、美食购物等新业态培育机制,适应居民消费升级趋势,制定便利市场准入,加强事中事后监管政策,制定相关标准,改善服务环境和提升品质。

(三)推出一批融合发展重点项目

结合旅游强省战略的需要,围绕重点旅游城市、重点精品旅游线路、重要江河航电旅一化,优选出一批重点项目,各级政府、文化和旅游、交通、水利等部门,共同探索融合发展的路径,推出一批精品水利旅游项目,提升贵州品位,丰富贵州旅游业态。如花溪湖文化旅游项目、乌江及都柳江航电旅一体化项目、阿哈水库水源工程转型利用、正在建设的一批大中型水利工程等等,着力研究探讨水利综合利用的路径和方法,最大限度释放投资价值,最高水平提升工程效能,建设集约高效水利工程,为进一步推进旅游强省战略,提供强有力的新动能。

(四)推动全域水美贵州建设,打造国际山地水世界品牌

1. 推动建设一批水美乡村示范项目

积极推动乡村振兴与水利建设相结合,依托乡村河流、溶洞、湖库、电站、灌区等特色资源,结合高标准农田建设、农村水系连通工程、生态修复、水土保持等项目实施,促进水利与旅游产业融合发展,结合山地公园省建设,培育一批水美乡村品牌,创新建设水美乡村示范区。

2.结合河长制探索建设一批最美河流

以河流为主轴,选择与乡村发展紧密的水文、水工程、水生态、水景观、水历史、自然地理景观多样、水风情丰富多彩、旅游产业密集或江河旅游发展潜力巨大的河流为试点,探索流域生态修复、水土保持、小流域治理、农田水利建设,与乡村振兴项目相结合、与旅游发展相结合,建设一批风景优美、生态良好、产业发展的最美河流,形成以水乡风情为特色,活化乡村发展空间的水美风情产业带。

3.培育山地水文化风尚,培育丰富的水旅游业态

宣传、文化和旅游等部门,大力宣传和引导全社会参与水文化建设,形成敬水、爱水、护水的风尚;围绕乡村振兴规划,结合乡村水利工程建设,充分以运营思维对总体定位、市场定位、产品体系、业态植入以及营利模式方面进行统筹考虑,挖掘各市州水美乡村优势和特色,引导乡村因地制宜,创建发展一批少数民族水文化型、水美古村古寨型、水美乡村文化型、城郊游憩型和水美休闲农业型等乡村旅游业态,因地制宜开发水美田园风光、水美民族特色村寨、水美民族美食餐饮、水美民俗活动、水美工艺特产等乡村旅游产品;鼓励发展一批高品质的水乡民宿、休闲水庄、养生基地、水乡俱乐部等系列水乡度假地。

4.谋划建设一批水乡风情带

文化和旅游、乡村振兴等相关部门,结合旅游产品及乡村振兴对水域水体的需要,以丰富多彩的民族风情为灵魂,以特色民族村寨为基础,结合传统村落保护与开发,探索建设一批水乡风情带。以八大水系为主轴,分别引导休闲度假、水上运动、观光旅游、文化娱乐等聚集发展,以水乡风情为灵魂,活化乡村发展空间,打造“傍城、临水、依景、沿路”的水美风情产业带。建议重点打造乌江山水画廊水乡风情带、清水江苖乡侗寨水乡风情带、赤水河美酒文化水乡风情带、都柳江山水田园水乡风情带、红水河布依水乡风情带、南盘江布依水乡风情带、北盘江夜郎水乡风情带、牛栏江彝族水乡风情带。建设一批水与乡村融合发展的重点民族村寨、传统村落,将特色村寨(村镇)的水利旅游开发与地方民俗文化、时尚创意文化相结合,建设一批水美乡村示范点,助力乡村高质量发展。

5.结合融合发展需要,制定相关规范与标准

根据水旅融合活动和水旅融合服务的特色,立足保护水环境、展示水文化、体验水风情,建立健全水旅融合标准体系,打造交通设施和服务,民居旅馆、主题酒店、营地、避暑酒店、特色接待设施和服务,村寨、小镇和自然风光景区建设和管理,智慧景区建设,农业旅游园区建设和服务,风味餐饮、有机餐饮设施和服务,水上户外运动设施和服务,旅游商品和旅游购物场所设施和服务8大水旅融合特色标准化工程,形成完整的水旅融合标准体系。鼓励旅游企业建立健全包括基础标准、技术标准、管理标准和工作标准的企业标准体系。加强标准宣贯,坚持政府主导与市场导向相结合,突出旅游企业主体地位,形成政府部门、行业协会、旅游企业、科研院所、中介机构共同推进旅游标准化工作的合力。

6.优化营商环境,培育市场主体

建立高质量的营商环境,为乡村高质量发展提供支撑,为市场主体参与水利旅游产业的融合发展创造良好条件。开放水利与旅游融合发展,优化水利旅游产业发展的营商环境,鼓励社会资本积极投资和参与水利旅游产业的融合发展,积极培育或引进专业的运营管理团队,参与相关项目和产业的运营管理,让专业的人做专业的事,不断提升产业发展的质量,扩大产品的市场影响力。

7.创新投融资机制,拓宽融资渠道

一是创新水利旅游产业投资模式。在产权投资、物权投资和股权投资等主要投资模式的基础上,创新研究水利旅游产业投资新模式,提升在政策支持特许经营下的盈利能力的同时,全面提高水利旅游产业服务质量和服务水平,提升社会收益及溢出效应。

二是构建多元化投资格局。首先,结合水利工程项目建设,建设兼有水利基础、生态保护、环境美化、文化生活和旅游服务功能的水利工程。其次,在抓好水利基础设施建设的同时,与地方基础设施建设、旅游项目、乡村振兴、休闲农业、田园综合体以及社会旅游开发资本等项目结合,整合各种项目建设资金,建立全省水利旅游项目库,吸引社会资本投资。

结 语

水利+旅游融合发展,培育水利旅游新业态,是生态文明新时代对水利现代化的必然要求,是乡村振兴对水利产业化的必然要求,是山地公园建设以及旅游产业化对水利的必然要求。由省委省政府统筹,推进水旅融合,建设水利风景区,发展水利旅游,盘活巨大的水利存量资产,探索未来水利等基础设施投入产业化路径,重构发展伦理,树立一盘棋、一体化的新发展理念,尤为迫切和必要。水利等都门也做了长期的有益探索,也取得了一定的成效,国内已有许多可供借鉴的经验。由于这是一件由时代发展催生的新产业,不专属于某一部门的工作职能,涉及发改、财政、水利、文化和旅游、自然资源、环保、乡村振兴、农业农村、林业等部门,需要明确牵头部门和多部门协作机制,才能有序推进工作开展。

建议省委省政府研究出台实施意见,从源头破解融合的制度瓶颈,发改、财政等部门深入研究,从源头解决项目立项、土地利用、资金整合等问题,为乡村振兴开新局、生态文明出新绩和旅游产业化,发挥水利更多更大的潜在价值。